「本にだって雄と雌があります」(新潮社)でわれわれ本好きのハートをがっちりと鷲掴みにした小田雅久仁の待望の新刊が刊行されるという話がTwitter上で目につくようになってから、ずっと発売日を待ち焦がれていた。日本の小説で刊行前から気になって、発売日をワクワクしながら心待ちにしたのは初めてかもしれない。

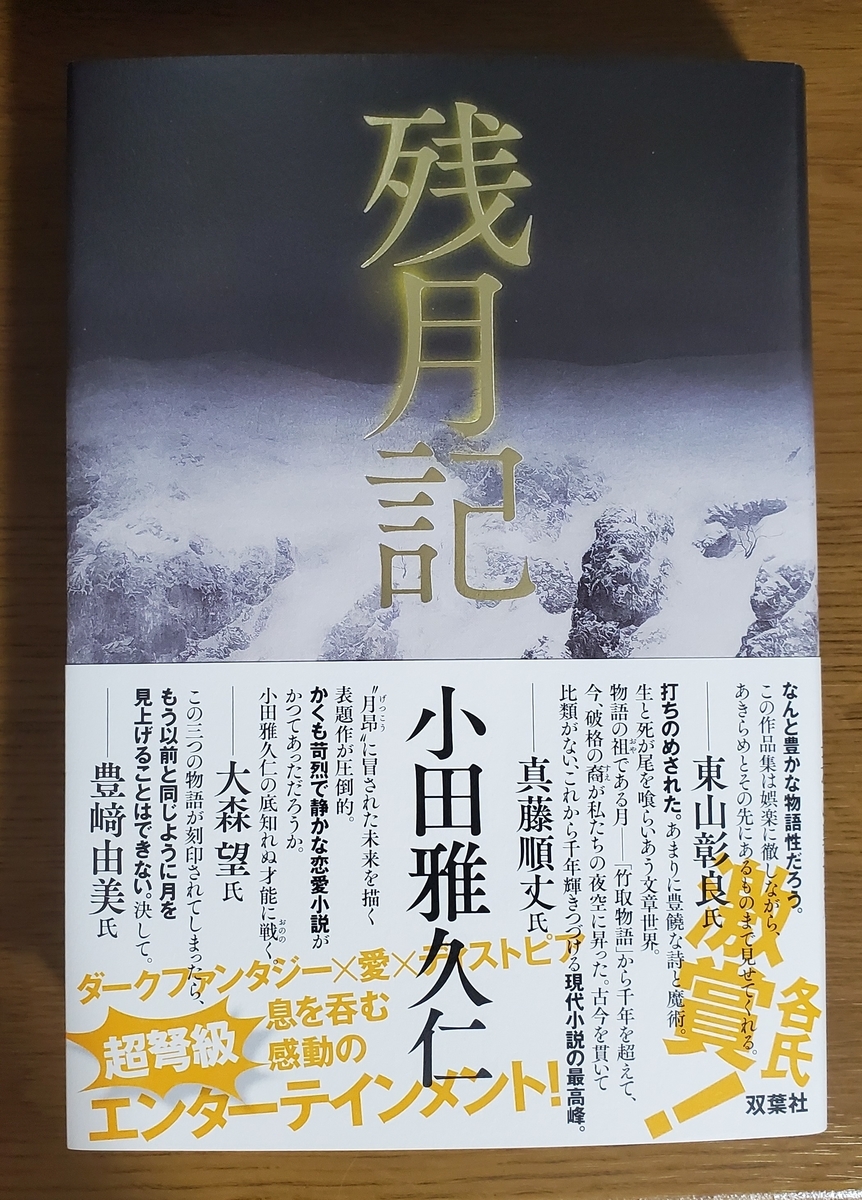

「残月記」は、表題作を含む3つの作品が収録されている。

そして月がふりかえる

月景石

残月記

ボリュームとしては「残月記」が全体の半分くらいで、残りを「そして月がふりかえる」と「月景石」が分け合っている。

まずいきなり「そして月がふりかえる」で小田雅久仁の世界に引きずり込まれる。苦労して大学准教授の職を得て、本を出し、テレビのコメンテーターとしても知名度を得た主人公・大槻高志。彼は、妻の詩織と小学校に入学したばかりの泰介、3歳になる長女の美緒との生活を大切にし、家族揃って外食する習慣を守り続けている。家から近い地元の落ち着いたファミリーレストランが家族の行きつけだ。その日も家族はいつものようにファミレスに行き、いつもように家族の時間を過ごしていた。高志がトイレに行くまでは…

誰もが月を見ている。そんな平凡な光景が不穏なパラレルワールドの入口になることを誰が予想できるだろう。そして、主人公が陥っていく、自分が自分ではない世界で感じる不安と困惑、そして異常さ。そういった不条理な世界がそこには広がっている。

「月景石」でも、月は私たちが存在する場所ではない異世界として存在する。若くして亡くなった叔母の形見となった“月景石”には、地球を仰ぎ見る大きな木を描いたかのような模様がある。叔母は「この石を枕の下に入れて眠ると月に行ける」と言う。「でも、絶対にやっちゃ駄目だよ。悪い夢を見るから」と付け加える。月日は流れ、月景石を枕の下に入れた主人公が見た夢は、悪夢なのかそれとも予知夢なのか。月の世界に広がる悪夢のような世界は、破滅へと突き進むこのリアルな世界に警鐘を鳴らしているようにも感じられる。

「そして月はふりかえる」と「月景石」、どちらも最高な作品だが、やはり本書の中では「残月記」が素晴らしい。

「残月記」は近未来のディストピアと化した日本を舞台する作品。月昂という感染症が世間を震撼させる中、西日本大震災という未曾有の大災害が発生した日本は、下村拓を為政者とする独裁国家となっていく。主人公である宇野冬芽は、幼い頃に母親が月昂を発症して亡くなり孤児院で育った。成長した彼も月昂を発症し、隔離されることになる。そして、独裁者・下村のサディスティックな悪趣味の道具として、不条理な戦いの場へと引きずり出されることになる。

独裁者による横暴な政治、月昂という恐怖の感染症、そして25万人以上の死者を出した未曾有の大災害。小説という想像の世界で日本は、想像を絶するようなディストピアとして存在する。しかし、ひとつひとつを見れば、このディストピアな日本は、リアルでも存在する可能性がある日本だ。独裁的な政治指導者の語る言葉になんらの不信も感じず、彼らの不正を追求することなく見逃している国民の姿は、小説の世界ではなく私たちの現実に存在している。であれば、「残月記」に描かれるディストピアな日本は、もしかするとリアルに将来私たちの前に現れる国家像であるのかもしれない。

「残月記」には、ディストピアな日本の将来像に対する不安だけではなく、そうした絶望的な社会の中で生き延びていこうとする人間の強さと純愛も描かれている。絶大な権力で人心を掌握する独裁者と独裁者の手の中で転がされながらも深く繋がり合う冬芽と瑠香の姿。その対比が読者に緊張感を与え、そしてラストに訪れる展開に胸を鷲掴みにされるのだ。

私にとって「残月記」は、ここ数年、いや十数年に読んだ作品で、間違いなくトップ3に入るほど感動した作品だった。今年(2021年)も1ヶ月を切ったが、2021年に読んだ本の中で圧倒的にナンバーワンの作品だと思う。